Así está el mundo (económico); especial atención a Venezuela 2015-02-02 09:00:08

El año 2014 no va a pasar a la historia por el crecimiento de la economía mundial (se prevé una tasa del 2,6% en 2014 en comparación con el 2,4% registrado en 2013). La economía de los Estados Unidos sigue con un patrón de recuperación muy moderado (exhibe un crecimiento del 2,1%; levemente inferior al 2,2% de 2013); basado en buena medida por un proceso de desintoxicación financiera más que por el impulso de la demanda interna. La política de compra de bonos por parte de la Reserva Federal ha puesto cierto orden en el caótico tablero financiero interno aunque a costa de no respetar su auto imposición monetaria (violaron la relajación cuantitativa y emitieron dólares garantizando que la banca privada norteamericana pudiera sanearse). Sin embargo, esto no se traduce en recuperación de la economía real; no se observa ni mejora en la industrialización ni tampoco una reactivación de la demanda interna; el déficit comercial y el déficit fiscal siguen siendo problemas de la economía estadounidense, constituyendo éstos una debilidad estructural que le limita cualquier posibilidad real para recuperar la hegemonía unipolar en materia económica. Esta restricción interna es un importante handicap para afrontar la disputa en clave geoeconómica. Frente a este escenario, Estados Unidos apuesta por una ofensiva en materia petrolera (usando reservas propias vía fracking que se estiman que se agoten en poco tiempo pero que permiten una arremetida coyuntural) con el objetivo por ahora logrado de hacer caer los precios hasta el punto de poner en jaque a ciertas economías emergentes dependientes de este recurso natural; y al mismo tiempo fuerza una guerra contra Rusia y China en materia comercial y financiera que no logra tener sus frutos esperados. A ello cabe sumarle la iniciativa de firmar un gran acuerdo comercial con la Unión Europea para crear una gran zona de libre comercio que ayude a recuperar la tasa de rentabilidad del gran capital privado en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. Es así como Estados Unidos encara un año 2015 en el que la disputa está más servida que nunca en plena consolidación de un mundo cada vez más multipolar.

Por su lado, en la zona euro, el crecimiento volvió a ser más que limitado en 2014. La apuesta es undeja vú; es un constante erre que erre dando continuidad a las políticas de austeridad (o austericidio) y recortes sociales. La prioridad descansa en el pago de la deuda financiera a favor de los acreedores sin conceder importancia alguna al empleo ni a la economía real. El endeudamiento social sigue en aumento sin atisbo de mejora. La década pérdida es un horizonte a punto de lograrse si la política económica continúa con esta misma tendencia. El Plan Juncker, el plan de inversiones para reactivar la economía, es ridículo en términos cuantitativos si éste se compara con la magnitud del PIB en la eurozona. Es una suerte de plan de inversiones sin dinero porque apenas se dota ningún fondo nuevo. El objetivo en realidad es una salida vía exportadora con lo cual solo puede salir ganando Alemania debido a que cuenta con una Unión Europea hecha a su medida en la que su competitividad depende de una periferia devaluada salarialmente. De este modo, la periferia es cada día más periférica, y Europa cada vez más desintegrada después de haber optado por una salida neoliberal frente a la crisis sistémica de su neoliberalismo. De ninguna manera, se prevé recuperación de su demanda agregada si la senda es la elegida hasta el momento.

El crecimiento de los países emergentes continuó desacelerándose en 2014, aunque sus niveles siguen siendo muy superiores a los del mundo denominado desarrollado. En promedio, el crecimiento de estas economías se estima de un 4,4% en 2014. Se destaca la disminución de la tasa de crecimiento de China, que pasó de un 7,7% en 2013 a un 7,3% en 2014; por otro lado, India sí muestra recuperación económica pasando de 4,7% en 2013 a un 5,4% en 2014. En el caso de China, no solo no crece al ritmo de hace años sino que además su apuesta es al inicio de un proceso de sustitución de exportaciones concentrándose más en el mercado interno al mismo tiempo que procura reducir el volumen de importaciones de bienes básicos procurando relanzar un proceso productivo adentro en pos de reducir todo aquello que hasta el momento compra afuera. Mientras tanto, China sigue con fuertes alianzas geoestratégicas con todos los países denominados no centrales, desde los BRICS, hasta otros polos geoeconómicos como es el caso latinoamericano. Los lazos y la dependencia es cada vez más fuerte, y se convierte por tanto en una cuestión de doble rasero; por un lado, evita la dependencia de los países centrales, y pero por otro lado, se forja una neo dependencia que ha de ser gestionada virtuosamente para que no acabe siendo un ancla inamovible.

El otro país clave en la escena geoeconómica es Rusia quien ha sufrido sanciones por parte de Estados Unidos y Europa. La consecuencia inmediata ha sido el movimiento de Rusia en busca de nuevas alianzas. La reinserción de Rusia en el tablero económico internacional sí ha tenido significativos cambios: se ha fortalecido la relación con China, y con toda la zona eurasiática. La Unión Económica Euroasiática podría pronto renunciar al dólar y al euro para pasarse a las monedas nacionales; la idea de crear una zona única de pagos tiene el respaldo tanto del Consejo de la Federación como de la Duma Estatal rusa. Incluso la relación con Japón también se ha estrechado a pesar que este país no termina de remontar su crecimiento económico (ha vuelto a padecer recesión en el segundo semestre del año 2014). Rusia también ha iniciado un proceso de acercamiento con algunos países del sur de Europa, donde por ejemplo destaca la reciente relación con Turquía que pretende usar para poder construir el deseado gaseoducto que impidieron en la zona euro para suministrar a algunos países periféricos europeos. A todo ello cabe sumarle el importante viraje de la política económica Rusia hacia América latina dando muestras de considerar esta zona económica como prioritaria en el futuro inminente. Resulta que las presiones estadounidense han tenido justamente el efecto opuesto al deseado, esto es, que Rusia haya respondido con un salto hacia delante en sintonía con la vigente transición geoeconómica hacia un mundo multipolar; Rusia se constituye así en un nuevo socio a considerar activamente en las relaciones económicas internacionales sin necesidad de transitar por los tradiciones centros de poder mundial.

Esta síntesis de la economía mundial explica por qué la demanda agregada externa que enfrentan los países de América Latina se ha debilitado; fundamentalmente debido al bajo crecimiento de las economías desarrolladas y a la desaceleración de las economías emergentes, sobre todo de China, quien se había transformado en el principal socio comercial de varios países de la región, en particular los exportadores de materias primas. Precisamente este escenario permiten explicar que los precios de las materias primas hayan descendido a lo largo de este año 2014 (en especial a partir del segundo semestre); como promedio del conjunto de las materias primas, el precio mostró en 2014 una caída estimada de alrededor del 10,5%, en comparación con una disminución del 5,2% en 2013; el precio de los metales cayó alrededor de un 2,3% en 2014, frente a una baja del 16,7% en 2013; el precio de los alimentos disminuyó en torno a un 6,9%, frente a una caída del 15,5% en 2013; el precio de la energía cayó cerca de un 17%, frente a un alza del 4,6% en 2013. En relación al petróleo, el precio se ha reducido de forma notable (no sólo por la caída de la demanda mundial sino muy explicada por la ofensiva especulativa de los Estados Unidos usando a su aliado en la OPEP, Arabia Saudí); se ha producido una caída de los precios de casi un 40% desde junio de este año. Este hecho es determinante a la hora de explicar cómo se avecina el año próximo en materia económica para América latina, y muy particularmente en el caso de Venezuela. La restricción externa es una cuestión fundamental para estudiar qué se avecina económicamente en este año 2015.

Sobre la economía venezolana

Según la Cepal, las economías de América Latina y el Caribe crecerán un 1,1% en 2014, el valor más bajo de los últimos cinco años. Según la misma fuente, Venezuela tendría una contracción del 3% en su PIB. El volumen de las exportaciones de Venezuela se ha visto estancado claramente por la caída del precio del petróleo y por la reducción en la demanda mundial; por otro lado, el volumen de las importaciones se redujo 17,7%. Estos datos no se han visto traducido al área social; la inversión social en Venezuela sigue estando muy por encima del 60% del presupuesto de tal forma que se garantiza el Estado de las Misiones como estructura imprescindible para continuar con el proceso de revolución social que viene desde hace años. Además, estas cifras no positivas en materia de crecimiento económico tampoco tienen reflejo en materia de empleo ni en cuanto a la recaudación tributaria. Este no contagio de la contracción al terreno de lo social, laboral y tributario es una muestra efectiva de otro paradigma económico que precautela la irreversibilidad de lo logrado, de la década ganada para la mayoría social venezolana en los aspectos más básicos de la vida cotidiana. La tasa de desocupación al cierre de junio de 2014 se ubicó en 6,8 %, lo cual representa el registro más bajo en el desempleo en los últimos 30 años. En relación a lo segundo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó de enero a noviembre del 2014 la cantidad de 414,07 millardos de bolívares, lo que representa el cumplimiento de 145,3 % de la meta establecida para este período. Tanto lo uno como lo otro refleja que la economía venezolana a pesar de ciertos desequilibrios en el ámbito productivo, sí goza de buena salud estructural en cuanto a las cuestiones sociales, en el terreno de la economía real laboral y también en lo que concierne a la política tributaria, siendo realmente estos tres ejes la base sobre la que cual se puede seguir edificando una economía más sólida en el futuro frente a los retos que se avecinan.

Venezuela afronta además una región latinoamericana que no crece a gran ritmo (en 2014, el PIB de América Latina y el Caribe creció un 1,1%, la tasa de expansión más baja registrada desde 2009). El contexto internacional previamente descrito, y el entorno regional, son realmente importantes restricciones externas que implican serios condicionamientos a la hora de analizar qué se espera de la economía venezolana para el 2015, así como cuáles son sus principales retos y desafíos para sostener y hacer irreversible la revolución social en marcha a favor de la mayoría ciudadana.

A esta latente restricción externa, hay que añadirle la restricción interna de la propia estructura económica venezolana y el comportamiento de los agentes económicos en estos últimos años. La guerra económica es un hecho que no se puede ignorar pero es preciso que se caracterice rigurosamente para conocer en base a qué operan, quiénes son los actores, qué desequilibrios son los que aprovechan como grietas, y cómo actúan a modo de –como diría Meszaros- metabolismo de capital en un escenario de transición poscapitalista, en camino al socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Es posible una convivencia consensuada entre un socialismo emergente y un capitalismo que no acaba de morir? Esta es la gran pregunta que estuvo detrás del Golpe de Timón que anunció Chávez allá por el 20 de Octubre del 2012 después de haber ganado las elecciones. La durabilidad de la década ganada, en pro de esta época ganada, requería edificar mayores estructuras de irreversibilidad relativa, para impedir la posibilidad de dar marcha atrás en los avances democráticos en materia política, económica y social; y al mismo tiempo avanzar en los nuevos desafíos, según las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas que ahora disfruta la mayoría de los venezolanos. El pueblo venezolano ya no es el mismo paciente-enfermo que padecía las consecuencias nefastas de la larga noche neoliberal; este pueblo es otro, es un pueblo que ha disfrutado los logros del largo amanecer posneoliberal, y de ahora en adelante exige no solo salud y educación pública y gratuita, sino también que éstas sean más eficaces; demanda no solo satisfacer las necesidades básicas, sino que ahora desea acceder a nuevos patrones de consumo, que siempre fueron exclusivos de unos pocos privilegiados. Este desplazamiento de la centralidad de las demandas, en lo social y en lo económico, es el principal desafío a encarar en esta nueva década en disputa, a la que Chávez llamaba Década de Oro.

Cualquier proceso de transformación de alta velocidad trae consigo innumerables tensiones y contradicciones propias de la disputa entre el cambio acelerado y la inercia conservadora del statu quo. Lo importante es no descarrilar en ningún momento, a pesar de las dificultades para sortear las prácticas del viejo aparato estatal heredado; a pesar de tener que inventar nuevos instrumentos y marcos conceptuales que disputen el sentido hegemónico al pensamiento único neoliberal, impregnado en la política económica y su praxis en Venezuela; a pesar de tener que remar a contracorriente del imaginario popular y de ciertos hábitos culturales que el neoliberalismo había introyectado en la mayoría social venezolana en forma de sentido común; a pesar de que la guerra económica y mediática fuera constante, sin cejar un instante en el intento de derrocar al emergente paradigma económico humanista y bolivariano, que llegaba a su madurez bajo la forma del socialismo del siglo XXI. Para Chávez, se trataba de responder satisfactoriamente a ese legítimo derecho sin que hubiese vuelta atrás; esto es, se estaba "obligado a traspasar la barrera del no retorno". Mientras queden residuos del capitalismo en la sociedad venezolana, en el Estado, en cada una de las actividades de la vida cotidiana, y fundamentalmente en las nuevas relaciones de producción, será complejo el tránsito definitivo hacia el socialismo. Se trata de afrontar seriamente un cuestión que no se puede ocultar: el inquilino capitalista no se va tan fácilmente de una casa aunque el nuevo dueño le diga que ya no puede seguir viviendo como antes. El metabolismo social del capital está arraigado desde hace siglos, y no resulta fácil expulsarlo de raíz, ni eliminarlo de las innumerables expresiones en las que se presenta en cada momento de la vida de los ciudadanos. Si se permite la connivencia del socialismo bolivariano del siglo XXI con elementos constitutivos del capitalismo —sea en cualquier aspecto determinante del orden económico—, se está en constante riesgo de volver atrás, e impedir hacia el futuro transformaciones democratizadoras del poder económico. En este sentido, uno de los elementos que Chávez observaba con mayor preocupación es la composición aún capitalista de un poder económico no afectado por esta década ganada para la mayoría social.

El "sistema de capital poscapitalista" se manifiesta en aquel sector empresarial privado que ha reorientado en gran medida su estrategia, acomodándose a la nueva propuesta económica bolivariana con el afán de mantener una tasa de ganancia elevada; muchas veces, hasta usurera. Si al inicio el capital transnacional disputó la apropiación de la renta petrolera en origen, luego se concentró en la renta petrolera en destino. a medida que avanzó el proceso de transformación económica de redistribución del excedente económico reapropiado a favor de la mayoría venezolana, entonces, se pasó así de un capitalismo basado en el rentismo petrolero del siglo XX a un capitalismo basado en elrentismo importador del siglo XXI. El sistema capitalista que persiste en Venezuela busca obtener la máxima tasa de ganancia disputando la renta petrolera que está en manos del pueblo por la vía de satisfacer su creciente consumo con las importaciones de bienes y servicios. Se trata de un nuevorentismo del siglo XXI, pero basado todavía en un modelo capitalista no productivo, sino más bien de base especulativa, que demanda dólares al Estado para comprar afuera, y revender adentro con tasas de ganancia tan elevadas como lo permita el incrementado poder adquisitivo del pueblo.

Este es el nuevo pulso estratégico en lo económico para afrontar el 2015 en un contexto además de restricción externa. El nuevo ciclo ha de responder a desafíos inminentes de carácter múltiple: 1) cómo afrontar a la emergente burguesía importadora, que se ha instalado como clase capitalista aprovechándose de los beneficios de la nueva política socialista de la década ganada; 2) cómo seguir transformando el Estado para una administración más eficaz desde el socialismo bolivariano del siglo XXI; 3) cómo alterar los términos de intercambio en la inserción nacional/regional en el mundo, garantizando más soberanía (autonomía) frente al proceso creciente de transnacionalización del sistema capitalista aún hegemónico; 4) cómo seguir impulsando la transición geoeconómica mundial, desde la región, haciendo compatibles efectivamente los procesos de transformación de base nacional-popular con los cambios supranacionales de carácter bolivariano; y por último, pero no por ello menos importante, 5) cómo construir en adelante categorías motivadoras/movilizadoras en el imaginario popular económico de una mayoría social en mutación, que ve muy lejana la larga noche neoliberal, y que está renovando constantemente sus demandas y exigencias, siempre mirando hacia delante.

Si persiste una estructura productiva desequilibrada, en discordancia con la nueva demanda interna, entonces se está permitiendo que el capitalismo tenga oportunidad para hacer efectiva una guerra económica a través de sus armas de destrucción masiva: inflación, desabastecimiento, dólares ociosos, etc. Son peligros provenientes del comportamiento capitalista anti popular, anti nacional, anti humano, anti democrático, que aún reside puertas adentro, con conexiones excepcionales puertas afuera. Frente a ello, la urgencia está en la Gran Revolución Productiva. La suma integral de avances en esta transformación productiva será factor correctivo del desequilibrio estructural consumo-producción, para cerrar las grietas por las que penetra el "sistema del capital poscapitalista"; esto es, los inquilinos capitalistas que se quedaron vivitos y coleando en el proceso de cambio revolucionario en busca del socialismo bolivariano del siglo XXI. Esta burguesía importadora sigue contribuyendo a resucitar el metabolismo social del capital que se constituye —en última instancia— en suelo fértil para guerras económicas a través de inflación y desabastecimiento.

No obstante, la transformación productiva no solo significaba introducir nuevos bienes, sino también cambiar la forma de producirlos, para incluir la participación de nuevos agentes económicos en el modelo productivo alternativo. Cambiar la matriz productiva es cambiar los bienes producidos, a la vez que las relaciones sociales de producción; y por otro lado, el proceso de sustitución de importaciones no es de ámbito estrictamente nacional, sino que ha de combinarse en muchos sectores con una planificación productiva/industrializadora supranacional en los nuevos tiempos, para así resistir a un capitalismo real basado en un modelo de producción transnacional —deslocalizado mundialmente—.

Además a esta doble exigencia, hay que sumar la dimensión alimentaria y tecnológica. Respecto a la primera, se trata de afrontar los nuevos niveles de consumo de la mayoría social en la industria agroalimentaria con más producción nacional. En relación a lo segundo, la tecnología adquiere una mayor relevancia desde ahora en adelante. El mundo está en pleno boom del conocimiento como valor principal a la hora de determinar los patrones de intercambio desigual a nivel mundial, y a esto no se le puede dar la espalda. El cambio de matriz productiva requiere insumos productivos intermedios, que tienen un alto componente tecnológico que en la actualidad es necesario importar por no tener soberanía tecnológica, y esto genera una suerte de neo dependencia que exige crecientes divisas. En este punto está uno de los principales reto a afrontar con una planificación ordenada que priorice los sectores económicos que tienen más pesos en la estructura económica venezolana, con potencialidad para responder a la demanda interna, y también para poder llegar a exportar.

Por último, el Estado de las Misiones ha de seguir siendo la piedra angular del proceso de cambio como pilar de justicia social de la economía que humaniza y democratiza las condiciones de vida digna a favor de toda la sociedad venezolana. El Estado de las Misiones no es ningún Estado de Bienestar porque no parte de ningún pacto con los de arriba para que concedan permiso para ayudar a los de abajo. El Estado de las Misiones debe estar a salvo de cualquier shock macroeconómico externo o interno, de las restricciones internas y externas. Se trata de mejorar el funcionamiento y la coordinación de las mismas, pero especialmente, sostenerla a pesar de la caída del precio del petróleo. Para ello se requerirá seguir profundizando en la reforma tributaria en aras de conseguir la soberanía tributaria suficiente para ir reduciendo la dependencia de la recaudación de los fondos públicos por la exportación de petróleo. En este sentido, se ha dado un importante paso con la última reforma fiscal que gravará más, con IVA, a aquellos bienes suntuarios consumidos predominantemente por la población de mayores ingresos; además se ha avanzando en la imposición ambiental aunque aún resta mucho por realizar en esta materia para conciliar justicia ambiental y justicia social, es decir, se trata de ir diseñando impuestos socialmente eficiente en materia ambiental pero siempre bajo el máximo respeto a la progresividad (quien más tiene, más paga). Esta herramienta de política económica, la tributaria, ha de ser fundamental para sortear la restricción externa sin caer en restricciones internas sustitutivas; se debe procurar buscar en la soberanía tributaria el camino sostenible que permitiría un mecanismo de reapropiarse del excedente económico que se genera no solo por la vía petrolera, sino gracias a las actividades comerciales (con gran importancia en el sector de las importaciones) que están siendo determinante en la generación de nueva riqueza y ganancias en la economía venezolana en el siglo XXI.

2015, el año de la oportunidad, el Nuevo Salto Adelante

Es por ello que hace pocos días, en una doble intervención (a fines de año y a principios del nuevo año 2015), el Presidente Maduro ha anunciado una suerte de nuevo Salto Adelante en lo económico, con la intención de convertir en oportunidad aquello que hoy puede ser contemplado como un momento de gran complejidad económica derivado de la guerra económica interna, de la restricción económica externa, y también de las propias tensiones y contradicciones en la estructura económica que acompaña un proceso acelerado de revolución social y política. En este sentido, se considera que el año 2015 ha de ser el año de la Recuperación Económica en base a una gran alianza productiva que permita avanzar materialmente en la construcción del sostén necesario para que la Revolución Social no tenga vuelta atrás. Se sigue fijando como centralidad económica la cuestión social, lo humano, la justicia social, lo laboral. Ser trataría (en palabras del propio Presidente) de perfeccionar el modelo de distribución de riqueza al mismo tiempo que se debe ir perfeccionando el modelo de generación de riqueza". De este Plan Económico de Recuperación, se destaca la importancia de: a) nuevo sistema cambiario que se acomode a la nuevas necesidades de divisas para afrontar el nuevo orden económico a lograr; la política cambiaria ha de satisfacer una cuestión clave de justicia social al mismo tiempo que ha de procurar canalizar a los dólares de la forma más productiva posible, evitando los dólares ociosos-antiproductivos-especulativos; b) ir a fondo en la reforma fiscal buscando fortalecer capacidad recaudatoria siempre bajo los principios de equidad; c) optimizar el gasto público en la línea del programa de eficiencia socialista (o nada); la gestión es también parte de la política; d) fortalecer las reservas en dólares pero también en bolívares (creación del Fondo Estratégico de Reservas) como forma de avanzar en la soberanía monetaria (desdolarizando paulatinamente la economía venezolana en la medida de lo posible) y procurando disponer de "colchón" de estabilidad frente a cualquier tipo de shock externo o interno; e) una política eficaz de precios justo que logre equilibrar precios y costes de producción, con especial interés en descifrar qué ocurre en esa caja negra que el capital pretende de la cadena de valor; f) políticas de fomento para aumentar el ahorro interno y de control del exceso de liquidez, como medidas anti inflacionaria; g) la creación de zonas económicas especiales de desarrollo como iniciativa fundamental para ir construyendo un mayor equilibrio territorial y sectorial, teniendo un efecto multiplicador sobre el necesario del cambio de matriz productiva de Venezuela, y además, sirviendo como mecanismo para contrarrestar el preocupante contrabando que se dan en algunas zonas del país que tienen un efecto contagio desestabilizador en muchas variables macroeconómicas (entre ellas, el tipo de cambio ilegal); h) gran apuesta a recuperar al campo como sujeto social y económico para que se responsabilice de desatar la nueva fuerza productiva agroalimentaria; i) creación un Centro Nacional de Balance de Alimentos, que permite justamente controlar y dar seguimiento a inventarios, distribución, comercialización, cadenas de valor, y en última instancia a la conformación del precio justo; se trata de poner a la alimentación como derecho humano básico, en calidad centralidad económica; j) creación del Sistema Integral de Control de Abastecimiento que garantice que no haya fallas ni errores en este aspecto central para la economía cotidiana del venezolano.

En definitiva, este conjunto de acciones económicas constituyen un plan de inversiones anti cíclico en materia productiva que garantice sosteniblemente todo lo conquistado en materia social. La apuesta en 2015 es romper el ciclo vicioso de la economía a partir de mas inversiones productivas que quiebre este pasado de contracción económica. Se trata de hacer irreversible lo logrado al mismo tiempo que se avanza en romper con el rentismo petrolero y con el rentismo importador (compro afuera y vendo adentro), de tal manera que siga transitando hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI.

Su riqueza, nuestra pobreza 2015-01-21 09:00:19

En el año 2016 el 1% más rico de la población mundial poseerá más del 50% de la riqueza mundial. Parece la trama de una novela de ciencia-ficción. Sin embargo, son datos de la realidad de nuestro mundo actual y que ha publicado el último informe de Intermón Oxfam. Estos datos tienen sus correlatos en cada uno de nuestros países. Unos más, otros menos, pero todos la misma dinámica: unas élites concentrando enormemente rentas, riqueza y poder.

Se agota el mundo del Estado Social, característico de la posguerra. El neoliberalismo ha sido la revuelta contra ese mundo. Las privatizaciones y nuevas reglas han hecho más y más ricos a unos pocos. El informe habla de farmacéuticas, bancos y empresas sanitarias, todos ellos privilegiados amigos de la desigualdad. Están apuntalando un nuevo orden social donde no cabemos todos. Por eso necesitamos hacer política desde abajo y para los de abajo. Una política de la justicia social.

El cubo de hielo y los efectos perversos de la caridad pop 2014-09-01 06:50:33

Publicado en @Infolibre el viernes 29 de agosto

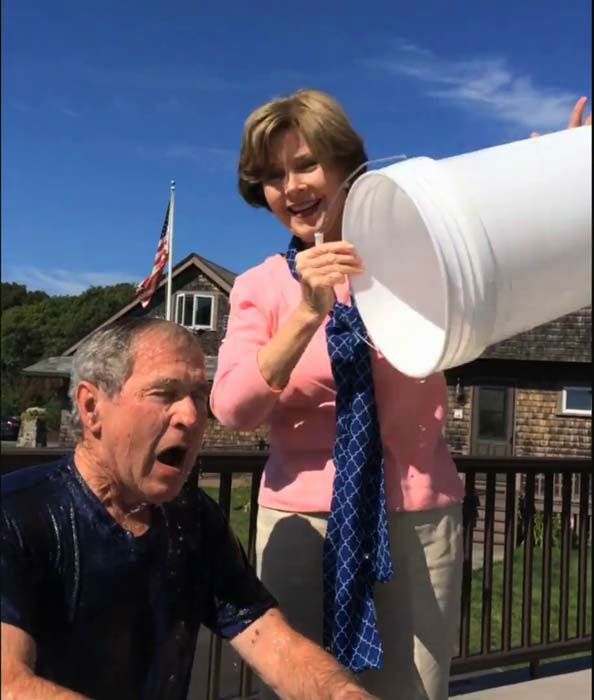

Hay que reconocer que la idea es genial, desde la simple perspectiva del marketing. La campaña quiere despertar la sensibilidad social hacia la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la rara y terrible enfermedad que afecta a Stephen Hawking y a dos de cada cien mil personas en el mundo.

La herramienta para ello es el “reto del cubo de hielo” (ice bucket challenge): alguien se echa un cubo de agua helada por encima, graba la gesta y lo publica, anuncia que hace un donativo a la Asociación del ELA, y desafía a otra u otras personas concretas a que hagan lo mismo.

El desafío del cubo de agua helada ha sido aceptado por un sinfín de personajes muy variopintos: George W. Bush, Steven Spielberg, Lady Gaga, Homer Simpson, Shakira, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Messi, Alejandro Sanz, Matteo Renzi… La red de celebridades que se han unido por la causa es realmente impresionante (y puede verse en este gráfico interactivo). Miles de personas anónimas se han unido colgando sus vídeos en las redes sociales. Según reporta la página web de la Asociación estadounidense promotora, en un mes se han recaudado casi cien millones de dólares, que no está nada mal.

¿Qué podría objetarse con tan contundente muestra de solidaridad mundial? ¿Qué puede parecernos perverso del hecho de que los enfermos de ELA reciban cien millones de dólares?

En primer lugar, que no son ellos quienes reciben ese dinero. Es una práctica muy recomendable para cualquier ciudadano crítico preguntarse siempre que se ve en los medios de comunicación algo relativo a un problema médico, quién estará detrás de la publicidad. Puedo afirmar que en la inmensa mayoría de los casos, detrás habrá un laboratorio farmaceutico. De manera que cuando veamos que en la televisión se habla demasiado de ese nuevo mal que aflige a nuestros niños y que llamamos ahora TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad), debemos sospechar que detrás hay laboratorios forrándose con el tratamiento. Medios tan poco dudosos como el New York Times han denunciado esa publicidad encubierta en el caso específico del TDA aquí. Y si de pronto todo el mundo empieza a hablar del triptófano, o del litio… es más que probable que los fabricantes del medicamento que los contiene estén pagando unos cuantos cientos de miles de euros para que se hable de ellos en los medios.

¿Será que son los laboratorios quienes están detrás de la brillante campaña publicitaria del ELA? En este caso es fácil de comprobar. Los cien millones de dólares, de momento, van a parar a una asociación que está patrocinada fundamentalmente, según sus documentos públicos, por los laboratorios farmacéuticos más conocidos. Algunos dan más de 50.000 dólares al año a la asociación. Otros entre 10.000 y 50.000 (aquí la lista). Esos mismos laboratorios son los que luego presionan a los gobiernos para evitar la promoción de genéricos o la centralización de las compras en concurso público. Los que venden a gobernantes asustados cantidades millonarias de tratamientos contra la Gripe A que luego resulta ser una gripe común, mientras las medicinas se pudren en algún almacén ministerial. Los mismos que venden sus soluciones en cajas por el doble o el triple de lo que el enfermo requiere, llenando las casas de medicinas caducadas pero bien cobradas. Los mismos que denuncian a los gobiernos pobres que osan copiar sus patentes impidiendo que se haga negocio con ellas. Esos mismos son quienes están detrás del desafío del cubo de agua con hielo.

¿Y qué? ¿Qué hay de malo, en cualquier caso, con que esos laboratorios capten dinero de la gente para investigar sobre la enfermedad? El efecto es sencillo de prever: si la gente pone cien millones, es probable que deje de ponerlos el Estado. No hay nada que objetar en ello si se sigue el axioma tan estadounidense de que el Estado debe hacer aquello que no es capaz de hacer la iniciativa privada. Pero otros creemos que el Estado debe suplir ciertas necesidades básicas, entre las que ocupa un papel fundamental la protección de la salud humana, se ocupe o no la iniciativa privada de hacerlo. El impacto del ELA o las enfermedades infrecuentes no debería estar al albur de la beneficiencia, de la caridad o de los cálculos económicos de los laboratorios. El Estado debe proveerse de sus propios centros de investigación, de sus propios médicos, de sus propios recursos, para no depender de los proveedores privados, por muchos convenios que firmen con ellos.

Y luego está esa solidaridad fugaz y espasmódica, esa caridad pop, la del rastrillo navideño de las marquesas, la del anacrónico día de la banderita, el nefasto programa de TVE “Entre todos”, los conciertos de rock y las canciones colectivas, la de la limosna que se tira al suelo al salir de la Iglesia… La que relaja y adormece las conciencias de la buena gente. La caridad que sustituye a la justicia social. La justicia social es obligatoria y está protegida por los poderes públicos. La caridad es voluntaria y se mantiene en el ámbito privado. Eso es lo malo del desafío del agua helada: que con la gracia del famoso mojándose pasamos un buen rato y nos olvidamos rápido de que el sufrimiento de los pacientes es real, nada gracioso, y que el Estado debería ayudarlos: no por caridad, sino por justicia social.

Nadie lo explica mejor que este joven afectado por la enfermedad, en este vídeo sobrecogedor. Anthony se alegra de que la gente se eche agua helada por encima, y lo agradece, pero nos advierte de que oculta tras la gracieta pasajera, está la tragedia permanente y letal del sufrimiento humano que un Estado decente no puede dejar de atender.

CHINA: LA EVOLUCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES OBRERAS 2013-02-15 04:39:00

La imagen de China como fábrica del mundo está muy ligada a un ejército de reserva constituido por trabajadores de origen rural que constituyen una mano de obra ilimitada, barata y no organizada, así como a una organización del trabajo calificada de "despótica" por algunos estudiosos, orquestada tras los barrotes de fábricas dormitorio. Sin embargo, si bien este orden despótico ha sido reprobado desde siempre por los trabajadores migrantes, en los últimos quince años han cambiado mucho la amplitud, las formas, los medios y los argumentos de esta contestación.

La huelga en Honda Nanhai, en la provincia de Guangdong, en el sur de de China, que fue el detonante de la gran oleada de huelgas de 2010, marcó un hito en esta evolución. Conviene destacar que en esa huelga los obreros reclamaron el derecho a elegir su sindicato y que este último fuera responsable ante ellos. Asimismo reivindicaron sustanciales aumentos salariales que superaban con creces las demandas formuladas hasta entonces. De hecho, aquella oleada de huelgas supuso un salto cuantitativo y cualitativo de las acciones colectivas llevadas a cabo por los trabajadores migrantes que no ha retrocedido posteriormente. La toma de conciencia de sus derechos no solo llevó a los trabajadores a asociar sus reivindicaciones materiales a demandas de naturaleza política, sino también a ejercer sus derechos colectivos antes incluso de que les fueran concedidos. Este artículo indaga asimismo en las consecuencias de estas acciones colectivas en la democratización en el interior de las empresas, teniendo en cuenta la reforma de los sindicatos y la aparición de nuevas formas de cooperación con la sociedad civil, proponiendo de este modo un análisis de la transformación de las relaciones de poder en los lugares de trabajo.

De la conciencia de la ley a la conciencia de los derechos

La primera mitad de la década de 2000 estuvo marcada tanto por la afirmación de la voluntad del Partido de "gobernar el país por la ley"/1 y por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes, considerados hasta entonces ciudadanos de segunda clase. Esto quedó simbolizado en la publicación por el Consejo de Asuntos de Estado del documento político n.°1, de enero de 2003, en que reclamaba la igualdad de trato entre trabajadores urbanos y trabajadores de origen rural emigrados a las ciudades. Estas políticas, que vinieron acompañadas de toda una avalancha legislativa en materia de derecho laboral, constituyeron un trampolín para la proliferación de huelgas protagonizadas por los trabajadores migrantes. En ese periodo, dichas huelgas estuvieron motivadas por la exigencia de que se aplicara la legislación laboral (pago de las horas extras y salarios atrasados, inscripción en la seguridad social) y en particular el aumento del salario mínimo estipulado por las autoridades municipales y que en muchos casos los empresarios no respetaban. Las huelgas ponían de manifiesto ante todo una nueva conciencia de la legalidad y las reivindicaciones se limitaban al cumplimiento puro y simple en un contexto de mal funcionamiento de las instituciones (ausencia de sindicatos, de comités de arbitraje y de tribunales independientes). Como subraya Li Lianjiang, esta conciencia de la legalidad refleja una conciencia de las normas (rule consciousness), que se distingue de la conciencia de los derechos (rights consciousness) en la medida en que no implica " el cuestionamiento de la legitimidad de la normativa vigente, la demanda de cambio de las normas y su sustitución por otras ni la demanda de participación en su elaboración "/2. Está claro que este tipo de movilización basada en la conciencia de las normas contribuye a la estabilidad política del régimen en la medida en que supone un control efectivo por parte de las autoridades.

La legalidad constituía tanto una nueva arma que permitía a los obreros oponerse a los empresarios como la referencia que servía para determinar el valor del trabajo. A falta de cualquier otra referencia para definir lo que podría ser un salario justo, los trabajadores migrantes aceptaban el salario mínimo fijado por el gobierno como tope razonable en materia salarial. La baza de las huelgas, que a menudo iban acompañadas de manifestaciones callejeras y de la ocupación de la vía pública, consistía en ganar el apoyo de la opinión pública a fin de obligar a las autoridades locales a asumir sus responsabilidades interviniendo en los conflictos para hacer aplicar la ley que ellas mismas habían promulgado. En otras palabras, las acciones colectivas podían interpretarse en sí mismas como una forma de participación popular en la aplicación de la normativa laboral que compensara la ausencia de garantía institucional de los derechos. En esto, las huelgas no constituían un vector de cambios políticos, y numerosos autores subrayaron, por cierto, su carácter más espontáneo que planificado y organizado y su naturaleza más local que nacional y autónoma. Las demandas, de carácter sobre todo material, solían ser prudentes y limitadas, leales y orientadas al ámbito económico (más que político), reactivas más que proactivas.

La gran oleada de huelgas del verano de 2010, iniciada por la huelga de Honda Nanhai, marcaría desde este punto de vista un cambio importante. Si las reivindicaciones actuales siguen refiriéndose en parte a la aplicación del derecho laboral y el salario continúa siendo la principal manzana de la discordia, se observa un cambio en la manera en que los trabajadores plantean este último. Las demandas ya no parten de una simple conciencia de las normas, sino de lo que los obreros consideran justo o injusto, como destaca este trabajador de Honda:

"Trabajo en esta fábrica desde el 5 de junio de 2006. Mi salario ronda los 1.400 yuanes al mes, justo cien yuanes más que lo que cobran los nuevos contratados. ¿Es esto justo? ¿Es justo que mi salario no haya aumentado más que 28 yuanes el segundo año, 29 yuanes el tercero y 40 el cuarto? ¿Es justo que el 40 % de quienes trabajan aquí sean becarios muy mal pagados, lo que repercute en los salarios de todos? ¿Es justo que existan cinco categorías, cada una de ellas subdividida en quince grados, lo que implica que dado que no puedo avanzar más que un grado al año, si hago las cosas bien necesitaré 75 años para llegar a la categoría más alta? ¿Es justo que tenga que trabajar tanto para no poder ahorrar más que algunos centenares de yuanes al mes? Hay demasiada desigualdad, demasiada injusticia. ¿Qué somos si aceptamos todo esto? No tenemos otra opción: esta huelga es una cuestión de dignidad "/3.

Más en general, las reivindicaciones de los trabajadores están motivadas por el sentimiento de que el aumento de sus ingresos no mantiene el paso con el auge económico que han conocido determinadas regiones -en particular, la del delta del Río de las Perlas- ni mucho menos con los beneficios obtenidos por las empresas en que trabajan. Como subrayaba un obrero de Honda, y con él otros muchos compañeros en internet: "Nuestra fábrica genera cada año miles de millones de yuanes de beneficios, que son fruto del sudor y el trabajo de los obreros". De este modo, un nuevo sentido de la justicia tiende a sustituir al mero sentido de la legalidad y se basa en las comparaciones que los obreros están en condiciones de hacer gracias, en particular, a las informaciones que circulan por internet. Sin haberle leído, los obreros recuperan así los planteamientos de Marx sobre la explotación y la plusvalía.

Uno de los motivos señalados por los huelguistas para explicar estas desigualdades ya no es el hecho de que las empresas no tengan en cuenta el aumento del salario mínimo, sino de que intentan contrarrestarlo manipulando diversos componentes del salario (pluses diversos, primas) para generar diferencias de trato entre los asalariados (y en especial recurriendo a contratados temporales y becarios) o incrementando la deducción de gastos fijos (gastos de vivienda, alimentación, seguros, cuota sindical, etc.). Por tanto, a las reivindicaciones de un aumento sustancial del salario se suman las demandas de clarificación de las nóminas: establecer un baremo salarial transparente, distinguir el salario base de los diversos pluses y las primas relacionadas con la antigüedad, el mérito y la productividad, sobre todo con el fin de tener una visión más clara de estos distintos conceptos y apoyar demandas de aumento salarial. En general, las reivindicaciones pasan a incluir a partir de ahora la mejora de las condiciones de trabajo en la empresa y tienen mucho que ver con la nueva toma de conciencia de los trabajadores que implica su participación en la elaboración y la aplicación de las normas que rigen esta última.

Esto es lo que refleja en particular la multiplicación de las denuncias relativas al modo de funcionar de los sindicatos chinos (que se limitan a prestar servicios y organizar actividades de tiempo libre, y en los conflictos hacen de brazo derecho de las empresas) y de las reivindicaciones de "refundar los sindicatos" mediante la celebración de elecciones directas y la creación de un mecanismo permanente de negociación en el seno de la empresa. Los obreros dan la espalda a los sindicatos oficiales, por mucho que estos estén presentes en la fábrica y ofrezcan su ayuda: en marzo de 2012, los trabajadores de la empresa japonesa Omron Electronics condicionaron toda negociación a la celebración de elecciones sindicales. En un sistema en que el Partido no tiene más que una legitimidad autoproclamada y los sindicatos son una simple emanación de ello, es importante subrayar que esta demanda de representación legítima y efectiva se asocia a una demanda de participación o de codecisión por parte de los obreros que se plantea como un derecho fundamental. Hoy, las huelgas presentan por tanto dos rasgos fundamentales de la conciencia de los derechos, tal como la ha definido Li Lianjiang: por un lado, el cuestionamiento de la legitimidad de las relaciones de poder vigentes y, por otro, la puesta en tela de juicio de las normas vigentes en nombre de unos principios fundamentales (el derecho a saber, a participar, a expresarse, etc.).

Ahora, las reivindicaciones han cambiado radicalmente de naturaleza y los obreros ya no reclaman que se aplique la ley, sino algo que la ley no contempla: los derechos colectivos. Los factores que han permitido a los trabajadores chinos vincular poco a poco la protección de sus derechos y de sus intereses a la cuestión de la representación son múltiples y complejos. Se derivan por un lado de una nueva conciencia -estrechamente asociada a la mejora de la enseñanza y del acceso a la información- del valor de su trabajo, de las relaciones de poder en las empresas y de las desigualdades que generan tanto en las fábricas como en la sociedad. No obstante, este vínculo inédito entre reivindicaciones materiales y reivindicaciones políticas no podría haberse establecido sin un cambio de la estructura de las oportunidades políticas. En efecto, a partir del XVII Congreso (2007), el presidente Hu Jintao (2002-2013) puso el acento en la participación democrática del pueblo como uno de los medios para promover la justicia social. Un aspecto de esta política consistía en favorecer la autogestión en la base, desde las comunidades de los barrios hasta el interior de las fábricas. Se trataba de dar más margen, aunque siempre bajo la supervisión del Partido, a ciertas categorías sociales (residentes, obreros) para gestionar sus intereses comunes a escala local y poner coto de este modo a la politización de las reivindicaciones que al principio eran básicamente de carácter material. Esta política se ajusta asimismo al objetivo del gobierno central desde la crisis financiera de 2008 -que supuso un duro golpe para China-, consistente en fomentar la demanda interior incrementando el poder adquisitivo de los trabajadores.

El ejercicio de los derechos precede a su reconocimiento

La formulación de estas nuevas reivindicaciones viene acompañada de una redefinición de la relación con las autoridades (antes consideradas aliadas en la demanda de que se respete la ley, ahora objeto de recelo), de una relocalización de los conflictos (las manifestaciones tienden ahora a permanecer dentro del recinto de las fábricas) y de un aumento de la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente. Suelen elegir a representantes encargados de plantear las reivindicaciones del personal a la dirección, rechazan las condiciones de negociación impuestas por esta y las propuestas de aumento salarial que consideran insuficientes, se niegan a reanudar el trabajo bajo amenazas y saben alternar los momentos de reanudación del trabajo cuando las negociaciones avanzan con los paros cuando los resultados les parecen insuficientes, lo que contribuye a explicar la duración cada vez mayor de los conflictos.

Esta autonomización de los trabajadores se apoya en una nueva relación de fuerzas que tiene que ver, por un lado, con el modo de producción, y por otro con un grado de unidad y solidaridad en el interior de las fábricas que contrasta con las líneas de fractura en función del origen geográfico o étnico o del estatuto en la empresa, que a comienzos de la década de 2000 se consideraban a menudo obstáculos a la formación de una conciencia de clase. En la medida en que las cadenas de producción están cada vez más integradas, las huelgas paralizan toda la producción no solo en la fábrica, sino a menudo también en otras fábricas distribuidas por el territorio chino que trabajan para la misma empresa, lo que comporta unas pérdidas económicas colosales para las empresas e, indirectamente, para las autoridades locales. Así, Honda perdió 240 millones de yuanes al día durante el conflicto de Nanhai, que duró 15 días en 2010, es decir, varios miles de millones de yuanes a lo largo de toda la huelga, mientras que las pérdidas causadas por los tres días de huelga que hubo en LGD, en Nankin, en diciembre de 2011, ascendieron a 434.600.000 yuanes.

Además, el lema de los huelguistas de Honda, "la unidad hace la fuerza", hizo escuela y las reivindicaciones reflejaban a menudo un alto grado de solidaridad con el conjunto de los trabajadores de la fábrica. Los huelguistas de Honda, que reclamaban un aumento de 800 yuanes para todos los trabajadores, manifestaron en su carta abierta su solidaridad con los becarios y contratados temporales, pero también hicieron extensivas sus reivindicaciones al conjunto de la clase obrera: "Nuestra lucha por los derechos no pretende proteger únicamente los derechos de 1.800 obreros. Nos preocupan también los derechos e intereses de los obreros de todo el país ". Siguiendo sus pasos, los huelguistas de Omron expresaron en su carta abierta publicada de internet su solidaridad con los mandos intermedios de la fábrica, cuyos salarios estaban congelados, así como con los conductores de vehículos en el interior de la fábrica, que trabajaban 14 horas al día y no cobraban más que 11 horas. Por otro lado, aparecen numerosos comentarios de apoyo en los sitios de internet que se expresan en nombre de la solidaridad de "la clase obrera", como ente comentario colgado en el sitio de debate en línea de los huelguistas de Omron: "Camaradas obreros, ¡uníos para defender vuestros derechos!". En resumen, los trabajadores tratan ahora de evitar todo intento de división por parte de la dirección, como demuestra la negativa de los becarios de Honda a ceder al chantaje de los directores de sus establecimientos, que les amenazaban con no darles el diploma, o también la demanda de los obreros de LGD de que las negociaciones se celebraran ante el conjunto de la plantilla y no a puerta cerrada en las oficinas de la dirección.

Desarrollo de alianzas horizontales gracias a las nuevas tecnologías

Las alianzas horizontales con diferentes agentes sociales han sustituido ahora a las alianzas verticales con las autoridades, tanto en el manejo de los conflictos como en el de las negociaciones y su resolución. Ahora los obreros acceden con mucha más facilidad a internet, en particular a través de su teléfono móvil, y muchos tienen una cuenta de mensajería instantánea QQ -que incluye asimismo una parte de "espacio abierto" de tipo facebook- o un blog en que hacen circular informaciones relativas al derecho laboral, artículos de prensa y ensayos escritos por investigadores e intelectuales conocidos /4, vídeos de huelgas y comentarios sobre sus condiciones de trabajo o las huelgas de otras fábricas. No es raro que se formen grupos de intercambio de mensajes con motivo de un conflicto para facilitar la comunicación y la coordinación entre los miles de empleados de una fábrica, y que permiten a los huelguistas mantener informado al público sobre sus reivindicaciones mediante la circulación de "cartas abiertas", así como sobre la evolución del conflicto y de la negociación. Gracias a estos nuevos medios de comunicación, las acciones colectivas han ampliado su audiencia, permitiendo a los periodistas informar más fácilmente, a los abogados y universitarios aconsejar a los huelguistas, a las ONG de Hongkong e internacionales informar antes sobre los conflictos y lanzar campañas de apoyo, y a los obreros de otras fábricas aprender de la experiencia de sus compañeros. Los huelguistas trasladan asimismo directamente sus reivindicaciones a los medios de comunicación y sucede cada vez más, desde la huelga de Honda, que los periódicos las difunden ampliamente. Además, el tenor de los artículos de prensa sobre las huelgas ha cambiado mucho desde comienzos de la década de 2000. Algunos periodistas se implican mucho en los conflictos, se relacionan con los huelguistas, se toman la molestia de investigar a fondo y escriben artículos en que detallan minuciosamente las causas y el desarrollo de los conflictos, el papel que desempeñan los distintos agentes, las reacciones de los sindicatos y de las autoridades, aportando a menudo sus propios conocimientos en materia social, política y económica para apoyar el punto de vista de los obreros. En otras palabras, los obreros están rompiendo el aislamiento en que se hallaban confinados en sus fábricas y entran en contacto entre ellos y con aliados no gubernamentales que apoyan su acción.

Asistimos igualmente a la aparición de nuevos intermediarios surgidos de la sociedad civil que, pasando por encima de los sindicatos oficiales, desempeñan cada vez más a menudo una función en la resolución de conflictos. Ya se conocía el papel de mediador de determinadas ONG de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes. Ante la hostilidad de las autoridades, y en particular de los sindicatos, a los que hacen directamente la competencia, ahora suelen ser sustituidas por abogados o profesores universitarios especializados en derecho laboral, que negocian en nombre de los trabajadores que los han mandatado para ello. Esta nueva forma de representación autónoma -planteada en el plano jurídico y no político- está tolerada relativamente en la medida en que es temporal y corre a cargo de agentes claramente identificados (los bufetes de abogados están registrados oficialmente, a diferencia de muchas ONG), son considerados profesionales y no evocan el espectro de la organización obrera autónoma. Estos últimos años, algunos dirigentes centrales -seguidos de ciertos cargos provinciales, especialmente de Guangdong- han reconocido en repetidas ocasiones la legitimidad de las reivindicaciones de los trabajadores y hecho llamamientos a una gestión razonable de los conflictos, favoreciendo el diálogo social en detrimento de la represión. El caso es que se percibe una disminución de la represión y en particular de los encarcelamientos. El hecho de que las huelgas se desarrollen ahora fundamentalmente en el interior del recinto de las fábricas y como tales no alteren directamente el orden público, ofrece asimismo menos argumentos a la policía para intervenir. Claro que a menudo envían a esta última a los lugares de trabajo (LGD, Guanxing etc.) con ánimo disuasorio, y en ocasiones los agentes incluso obligan a empresarios y trabajadores a sentarse a la mesa de negociación.

Impacto sobre la democratización en los lugares de trabajo

Este salto cualitativo y cuantitativo de las acciones colectivas llevadas a cabo por los trabajadores ha reavivado el impulso a favor de la convocatoria de elecciones sindicales, ya celebradas ocasionalmente desde mediados de la década de 1990, especialmente en las provincias de Zhejiang, Shandong y Guangdong, así como de "negociaciones colectivas", que han sido objeto de debates en los últimos años. No es extraño que las reformas estén más avanzadas en Guangdong, donde los conflictos laborales son más intensos. Pero esto también se debe a razones políticas: Wang Yang, el ambicioso secretario provincial (2007-2013), quiso capitalizar la tradición reformadora de Guangdong para apoyar su carrera política en la promoción de un modelo de "gestión social" que convierte la participación de la base y el diálogo en garantes de la estabilidad social.

Conviene recordar que la estructura organizativa de los sindicatos en China obedece a un modelo de corporativismo de Estado: no existe más que un único sindicato autorizado, la Federación Nacional de Sindicatos Chinos (FNSC), organización de masas creada por el Partido (al que está subordinada), estructurada jerárquicamente y responsable ante los cargos superiores de la jerarquía sindical, cuyos componentes son en su totalidad miembros del Partido, y no ante los obreros y empleados. Su modo de funcionamiento se caracteriza por un dualismo leninista, lo que significa que se entiende que los sindicados operan como una correa de transmisión del Partido al mismo tiempo que hacen llegar las reivindicaciones obreras a este último. Este sistema identifica los intereses de los trabajadores con los del Partido y de los empresarios, como subraya la Ley sindical de la República Popular China, según la cual la función de los sindicatos consiste tanto en proteger los derechos de los obreros como en "ayudar a las empresas a aumentar la productividad y a mejorar la eficiencia económica". Esto explica que el comité sindical en las fábricas no se considere representante de los intereses de los obreros frente a los de los empresarios, sino más bien -y en el mejor de los casos- un mediador cuyo papel radica en hallar un compromiso cuando estalla un conflicto. Ahora bien, en la medida en que el responsable de este comité es nombrado por los dirigentes locales del sindicato oficial o, en la mayoría de los casos, por la dirección de la empresa, de la que a menudo también forma parte y que le paga el salario, los sindicatos suelen ponerse del lado de la dirección en caso de conflicto. Esto es lo que pusieron de manifiesto los violentos altercados que se produjeron entre los sindicatos y los obreros con motivo del conflicto de Honda Nanhai. Aquellos sucesos fueron un detonante, favoreciendo la toma de conciencia de la incapacidad estructural de los sindicatos chinos de representar a los trabajadores y convirtieron su reforma en una prioridad del gobierno y de la FNSC, especialmente en Guangdong.

Los debates en torno a la necesidad para los sindicatos de clarificar su papel a fin de incrementar su eficacia en el mantenimiento de la estabilidad social no son nada nuevo, como demuestran una serie de directrices publicadas por la FNSC estos últimos años, que insisten en que los sindicatos deben defender ante todo los derechos de los trabajadores. Subrayan en particular la necesidad de establecer "relaciones democráticas y armoniosas" en las empresas, basadas en una mayor participación de los trabajadores, resucitando si hace falta los comités obreros de la época de Mao. La Circular sobre la mejora de la fuerza de trabajo y de la estabilidad social, publicada el 29 de mayo de 2010, marca desde este punto de vista un cambio de orientación: por primera vez, la FNSC reconoce públicamente que la dignidad de los trabajadores depende de la protección de sus derechos e intereses y que, si no se respetan estos últimos, no es posible mantener la estabilidad social.

Ahora se reconoce oficialmente que hace falta introducir reformas estructurales que permitan incrementar la representatividad de los sindicatos y cambiar su modo de funcionar, es decir, favorecer su "profesionalización", un término que en el vocabulario del Partido se ha convertido en antónimo de "politización". La idea básica radica en emancipar a los sindicatos de la dirección de las empresas, especialmente desde el punto de vista financiero. En 2010, la FNSC invirtió decenas de millones de yuanes en lanzar programas piloto en diez provincias y ciudades con vistas a que los representantes sindicales en las fábricas reciban su salario de los escalones superiores de la jerarquía sindical y no de la dirección de la fábrica, como ocurre actualmente. Se trata asimismo de mejorar la representatividad de los sindicatos gracias a la celebración de elecciones directas de los delegados sindicales, aunque sin favorecer la autonomización de estos, pues al mismo tiempo se desea reforzar la responsabilidad de las organizaciones de base ante la jerarquía sindical. Esta voluntad de combinar democracia directa y centralismo democrático (en otras palabras: lógicas de "abajo arriba" y "arriba abajo") corresponde a la voluntad declarada del Partido desde el XVII Congreso, celebrado en 2007, de permitir una democratización controlada en el seno del sistema para que se adapte mejor a las expectativas de la población, reforzar la legitimidad del Partido y evitar la aparición de verdaderos contrapoderes. Tampoco esto es nuevo, pues este método se practica desde la década de 1980 en el campo mediante la institución de elecciones en las poblaciones rurales que constituyen una forma inédita de progreso de la democracia sin pluralismo político.

Los debates en torno a la participación de los trabajadores están relacionados directamente con la denuncia del carácter artificial de las "consultas colectivas" celebradas regularmente por los sindicatos. Cada vez más expertos chinos destacan que el gran aumento del número de convenios colectivos refleja ante todo una competición burocrática por alcanzar objetivos prefijados, que estos convenios no son más que una réplica de las condiciones mínimas legales y que el proceso tropieza con la falta de participación efectiva de los trabajadores en las negociaciones, pues los sindicatos se limitan a consultarles de un modo puramente formal. Algunos reclaman incluso la institución de "negociaciones colectivas" que permitan una verdadera participación de los trabajadores. En la medida en que el Partido también desea seguir atrayendo la inversión extranjera y no mermar la rentabilidad económica de las empresas, la instauración de negociaciones colectivas en las fábricas parece ser desde varios puntos de vista la solución más realista y pragmática, ya que favorece soluciones caso por caso, en función de los medios de que dispone cada empresa.

Las reformas se plantean por tanto en dos niveles: las elecciones y el modo de funcionar de los sindicatos. Para que puedan suponer un verdadero avance con respecto a las elecciones directas celebradas esporádicamente desde mediados de la década de 1990, a nuestro modo de ver deberían satisfacer cuatro criterios: 1) que las elecciones se celebren a petición de los obreros y no por imposición arbitraria del Partido; 2) que estas elecciones directas, que obedecen a prácticas muy diversas y más o menos democráticas, adopten el modelo de Haixuan: los obreros escogen directamente a sus candidatos, que deben obtener más de la mitad de los votos para resultar elegidos (este tipo de elecciones, experimentado en el medio rural, es el más democrático); 3) que permitan a los huelguistas acceder a puestos de representación sindical; 4) que favorezcan la capacidad de iniciativa y una verdadera autonomía de acción de los sindicatos.

La reforma de los sindicatos y sus límites

Las elecciones celebradas a partir de 2010 en Guangdong se han basado principalmente en el método de Haixuan, que se desarrolla del modo siguiente. En primer lugar se crea un pequeño grupo de trabajo en la fábrica, que fija la fecha y las modalidades de la elección y explica el procedimiento a los trabajadores. Acto seguido, cada taller elige mediante voto secreto a los representantes del personal, cuyo número debe alcanzar el 10 % de la totalidad de la plantilla de la fábrica. Luego estos representantes se reúnen para elegir mediante voto secreto a los candidatos al comité sindical de la fábrica. Esta lista de candidatos se remite a la dirección local del sindicato, que la rechaza o la aprueba después de examinarla. Una vez aprobada, la lista de candidatos se expone en la fábrica durante siete días. Finalmente, los representantes de los trabajadores eligen un presidente y un vicepresidente entre los miembros del comité sindical. Por tanto, estas elecciones solo son parcialmente democráticas: siguen estando controladas por la jerarquía sindical, que de esta manera puede intervenir en diversos grados, especialmente en la confirmación de los candidatos, impidiendo si quiere el acceso al comité sindical de los impulsores de huelgas.

Por cierto que esto fue lo que sucedió en las elecciones que tuvieron lugar en la fábrica de Honda en Nanhai a finales de 2010. Aunque la prensa y las autoridades las presentaron como modelo de reforma del sindicato, el cambio que supusieron fue bastante limitado. Las elecciones fueron supervisadas por un grupo de trabajo presidido por el vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Guangdong y compuesto por los delegados sindicales de cuatro niveles (empresa, barrio, distrito y municipio). Este órgano veló especialmente por que no pudieran presentarse los dirigentes de la huelga, con lo que tan solo dos obreros resultaron elegidos delegados sindicales. Además, el presidente del Consejo Sindical -cuestionado durante la huelga-, quien ocupaba al mismo tiempo el cargo de director adjunto del departamento de recursos humanos, conservó su puesto. Por otro lado, una mujer joven, que trabajaba de traductora en la empresa y se había puesto del lado de los obreros, fue elegida vicepresidenta del sindicato. Todo esto revela que no se trata tanto de crear sindicatos independientes como de permitir a los representantes de los trabajadores "entrar" en los sindicatos oficiales, como ha destacado por cierto la prensa china.

De todos modos, es un cambio significativo en la medida en que el sindicato tomó después la iniciativa de recoger las demandas de aumento salarial de los trabajadores. En febrero 2011hubo tres rondas de negociaciones colectivas, que permitieron a los asalariados obtener un aumento de 611 yuanes, con lo que el salario mensual de los obreros de la cadena de montaje se situó un poco por encima de los 2 600 yuanes. Dicho esto, está claro que la representación de los trabajadores sigue siendo limitada: únicamente dos obreros de la cadena de montaje (electos) pudieron participar en las negociaciones, cuyo éxito fue el fruto de la tenacidad de la vicepresidenta del sindicato, sin duda, pero sobre todo de la intervención del vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Guangdong, que en la última ronda de negociaciones insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas partes. Así, el resultado de estas negociaciones debe atribuirse no tanto a la institucionalización de un procedimiento como a la presión política en un contexto en que era importante, tanto para Honda como para la Federación Nacional de Sindicatos Chinos, que esas negociaciones sirvieran de modelo con el fin de restablecer cierta normalidad después de las huelgas. Este episodio ilustra muy bien lo que puede significar la "profesionalización" de los sindicatos y la institución de "negociaciones colectivas" en el contexto chino -combinar la elección de representantes sindicales con la intervención de la jerarquía sindical- y al mismo tiempo marca sus límites. Se trata ante todo de una respuesta a una situación concreta y no se ve cómo este modelo podría generalizarse y regularizarse, aunque solo fuera a escala provincial.

Tras la huelga de Omron Electronics en marzo de 2012, cuya principal reivindicación era la elección de un nuevo sindicato, el vicepresidente de la Federación sindical de Shenzhen anunció la celebración de elecciones directas en 163 empresas. El modelo invocado oficialmente para estas elecciones fue el de la fábrica de Liguang, que había elegido su sindicato en noviembre de 2007 de acuerdo con los estatutos, que estipulan que la mitad de los delegados sindicales han de ser obreros de base. En 2010, es decir, tres años más tarde, casi el 77 % de los delegados eran obreros de base elegidos sin intervención alguna de los dirigentes de la fábrica. Las elecciones en Omron Electronics tuvieron lugar entre abril y mayo de 2012 de acuerdo con el método de Haixuan: los obreros de los siete talleres de la fábrica eligieron a 75 representantes, que a su vez nombraron mediante voto secreto a 14 candidatos, en su mayoría obreros de base, al comité sindical de la fábrica, entre ellos tres candidatos a los puestos de presidente y vicepresidente del sindicato. Estos hicieron campaña tras recibir el visto bueno de la jerarquía sindical. Resultó elegido presidente del sindicato el responsable del departamento de producción, que sustituyó al predecesor, que era miembro de la dirección.

No cabe ninguna duda de que estas elecciones no supusieron un cambio significativo de la relación de fuerzas. En el caso de Omron, aunque el nuevo responsable sindical elegido no forme parte de la dirección de la fábrica, no deja de ser un mando intermedio aprobado tanto por la dirección como por la jerarquía sindical. Además, los obreros que desempeñaron un papel activo en la huelga fueron postergados, mientras que los que se alinearon con la dirección han sido promovidos. Por otro lado, el modo de funcionamiento del sindicato, una vez elegido el comité, sigue siendo el mismo y choca con numerosos problemas, en primer lugar la falta de formación y experiencia de los nuevos delegados sindicales. A falta de competencias en materia de gestión y contabilidad, el nuevo presidente del sindicato no ha sabido cómo acceder a las demandas de los obreros en relación con la clarificación de la nómina y con la elaboración de las hojas salariales, tarea en la que no ha recibido el apoyo de la jerarquía sindical. Finalmente, el responsable sindical sigue cobrando de la dirección de la fábrica y, cosa curiosa, ha sido la jerarquía sindical la que ha negociado su salario. Existe por tanto el riesgo de que estos delegados sindicales sean comprados por la empresa, como reflejan las investigaciones realizadas en relación con las anteriores elecciones sindicales, que subrayan que el papel de los delegados sindicales acaba ciñéndose a la mejora de la comunicación en el interior de la empresa, a la resolución de problemas cotidianos y a la organización de actividades recreativas.

Por mucho que los delegados sindicales quisieran permanecer fieles a su base, la legislación los atenaza en una contradicción paralizante al estipular que la función de los sindicatos consiste en representar a ambas partes. En otras palabras, aunque las elecciones directas permitan a los sindicatos mejorar su representatividad, no hacen más que aplazar el problema en vez de resolverlo. a menos que estas contradicciones lleven finalmente a los obreros a formular nuevas reivindicaciones con vistas a modificar la ley.

Conclusión

La dinámica de las huelgas se basa hoy en una nueva conciencia de los derechos muy ligada a la conciencia del valor del trabajo y en un nuevo sentimiento de explotación, que se expresa ante todo en una voluntad de participación y de codecisión en la empresa. Ya no se trata para los obreros de hacer respetar los mínimos legales, sino de obtener unas condiciones de trabajo acordes con lo que consideran justo, lo que les lleva no solo a reivindicar derechos colectivos, sino también a ejercerlos. La reforma de los sindicatos debe interpretarse ante todo como la voluntad del Partido de poner coto a la autonomización de la clase obrera y de apoyarse en la participación de la base para reforzar la legitimidad de los sindicatos oficiales. Estas reformas se limitan todavía a experiencias aisladas, y la cuestión de su institucionalización no está zanjada: falta una legislación que instituya un procedimiento electoral claro y que restrinja las posibilidades de intervención de la jerarquía sindical en el proceso electoral. Por mucho que se avance hacia una mayor representatividad de los sindicatos, es muy probable que estos últimos sigan siendo incapaces de desempeñar su misión de representación de los trabajadores a falta de una modificación de la legislación que permita a los sindicatos defender los intereses de los trabajadores frente a los de las empresas. Por tanto, cabe temer que esta democratización no deje de ser puramente formal y que tenga que ser compensada por otras formas de representación ad hoc y jurídicas, ya que no políticas, protagonizadas por abogados e investigadores especializados, así como por ONG habilitadas.

Traducción: VIENTO SUR

Notas: 1) Consagrado en la Constitución en virtud de una enmienda de 1999, este principio obedece ante todo a una concepción instrumental del derecho al servicio del refuerzo de la capacidad reguladora del Estado y de la legitimidad del Partido. Ching Kwan Lee, "From the Specter of Mao to the Spirit of the Law: Labor insurgency in China", Theory and Society 31/2, abril de 2002, p. 189-228. 2) Lianjiang Li, "Rights consciousness and rules consciousness in contemporary China", The China Journal, n.º 64, julio de 2010, p. 50. 3) Entrevista realizada por He Meichuan, investigador de la Universidad Sun Yatsen, citada por I. Thireau, "Les migrants se rebiffent", Manière de voir n.º 123, junio-julio de 2012, p. 42. 4) El ensayo de Chang Kai (Director del Centro de Investigación sobre el Trabajo de la Universidad del Pueblo), "Lun Zhongguo de bagongquan lifa" (A propósito de la legalización del derecho de huelga en China), en el que recuerda que el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, ha sido ampliamente citado en los blogs, lo que no es ajeno al hecho de que los obreros de Honda Nanhai le hubieran pedido que les representara en las negociaciones finales de la huelga de 2010.

La ofensiva de Netanyahu altera la campaña electoral 2012-11-16 22:01:00

Jerusalén. La primera ofensiva militar emprendida en Gaza por el jefe del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, consiguió no sólo asestar golpes a Hamas, sino también dar una vuelta de tuerca a la campaña para las elecciones del 22 de enero, que quedará inevitablemente dominada por la seguridad.

Hace un mes, el primer ministro se jactaba de "no haber declarado una guerra" en los siete años que estuvo al frente del gobierno y criticaba a su predecesor, Ehud Olmert, de haber iniciado "dos guerras innecesarias", en alusión a la intervención en Líbano, en 2006, y la"Operación Plomo Fundido" en la Franja de Gaza, entre fines de 2008 y comienzos de 2009.

Sin embargo, Netanyahu advirtió ayer que el ejército israelí "seguirá emprendiendo cualquier acción necesaria para defender a su población" de los ataques procedentes de Gaza.

Las pregunta que se hacen los analistas son ¿por qué ahora? Si a lo largo de su legislatura Israel sufrió numerosas rondas de ataques procedentes de la Franja y no respondió con una contundente ofensiva, ¿por qué en esta ocasión sí? ¿No se habría podido llevar a cabo antes o después el asesinato del líder del brazo armado de Hamas con el que se desencadenaron otra vez las hostilidades?

No es la primera vez que Israel se embarca en una campaña de estas características a pocas semanas de los comicios. Son inevitables las similitudes con el cronograma de la "Operación Plomo Fundido", que se produjo a 45 días de las elecciones de 2009, también en respuesta al continuo disparo de cohetes desde Gaza.

A los analistas no se les escapa que en tiempos de guerra los israelíes votan –de manera más visceral que reflexiva– por "partidos halcones", que prometen o llevan a cabo duras respuestas contra el enemigo.

La campaña electoral iba a arrancar en las próximas semanas con temas novedosos como la lucha por la justicia social y la carestía de la vida, de la que el Partido Laborista se había erigido en abanderado.

Pero parece ser que, de momento, todo quedará estancado, pues la campaña se ralentizará mientras continué la ofensiva sobre Gaza.

|  |

Regiones: se espesa la trama y Absolución de Montesinos revela relajamiento en magistrados del PJ

La soledad de América Latina y Los jóvenes de Utoya

Consulte la Fuente de este Artículo

No hay comentarios:

Publicar un comentario